ロンドンのナショナル・ギャラリー(英: National Gallery)は、日本語では国立美術館ですね。どんな絵があるの?

HPには来訪者のためのおすすめ展示、30が紹介されてます。

The National Gallery(London) 30 highlight paintings

僭越ながら1枚だけ、取り換えさせていただきました。私の、このページを見れば、日本語で一目瞭然!

はしょって20枚にしようかとも思ったんですが、ダメだ。1枚も落とせない。いやぁ~。ものすごい美術館。大物だらけだ…。

- ヴァージナルの前に立つ女 ヨハネス・フェルメールYoung Woman sting at a Virginal Johannes Vermeer

- バッカスとアリアドネ ティツィアーノ・ヴェチェッリオBacchus and Ariadne Tiziano Vecellio

- 大水浴図 ポール・セザンヌBathers (Les Grandes Baigneuses) Paul Cézanneabout

- アニエールの水浴 ジョルジュ・スーラBathers at Asnières Georges Seurat

- ラ・グルヌイエールの水浴び クロード・モネBathers at La Grenouillère Claude Monet

- 元首レオナルド・ロレダン ジョヴァンニ・ベッリーニDoge Leonardo Loredan Giovanni Bellini

- チャールズ1世騎馬像 アンソニー・ヴァン・ダイクEquestrian Portrait of Charles I Anthony van Dyck

- 刺繍枠を前にするポンパドゥール夫人 フランソワ=ユベール・ドルーエMadame de Pompadour at her Tambour Frame François-Hubert Drouais

- モワテシエ夫人 ジャン・オーギュスト・ドミニク・アングルMadame Moitessier Jean-Auguste-Dominique Ingres

- アンドリュース夫妻 トマス・ゲインズバラMr and Mrs Andrews Thomas Gainsborough

- サムソンとデリラ ピーテル・パウル・ルーベンスSamson and Delilah Peter Paul Rubensabout

- 海港 シバの女王の上陸 クロード・ロラン Seaport with the Embarkation of the Queen of Sheba Claude Lorrain

- 自画像 レンブラント・ハルメンソーン・ファン・レインSelf Portrait at the Age of 34 Rembrandt Harmenszoon van Rijn Rembrandt

- ひまわり フィンセント・ファン・ゴッホSunflowers Vincent van Gogh

- 三賢王の礼拝 ヤン・ホッサールトThe Adoration of the Kings Jan Gossaert (Jean Gossart)

- 大使たち ハンス・ホルバインThe Ambassadors Hans Holbein the Younger

- アルノルフィーニ夫妻像 ヤン・ファン・エイクThe Arnolfini Portrait Jan van Eyck

- キリストの洗礼 ピエロ・デラ・フランチェスカThe Baptism of Christ Piero della Francescaafter

- サン・ロマーノの戦い パオロ・ウッチェロThe Battle of San Romano Paolo Uccelloprobably

- キリストの埋葬 ミケランジェロ・ブオナローティThe Entombment (or Christ being carried to his Tomb) Michelangelo di Lodovico Buonarroti

- 解体されるために最後の停泊地に曳かれてゆく戦艦テメレール号 ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーThe Fighting Temeraire Joseph Mallord William Turner

- 乾草の車 ジョン・コンスタブルThe Hay Wain John Constable

- カーネーションの聖母 ラファエロ・サンティThe Madonna of the Pinks ('La Madonna dei Garofani') Raffaello Santi

- サン・ヴィダルの石工工房 カナレットThe Stonemason's Yard Canalett

- エマオの晩餐 ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオThe Supper at Emmaus Michelangelo Merisi da Caravaggio

- 鏡のヴィーナス ディエゴ・ベラスケスThe Toilet of Venus ('The Rokeby Venus') Diego Velázquez

- 岩窟の聖母 レオナルド・ダ・ヴィンチThe Virgin of the Rocks Leonardo da Vinci

- ウィルトンの二連祭壇画またはウィルトン・ディプティク The Wilton Diptych

- ヴィーナスとマルス サンドロ・ボッティチェッリVenus and Mars Sandro Botticelli

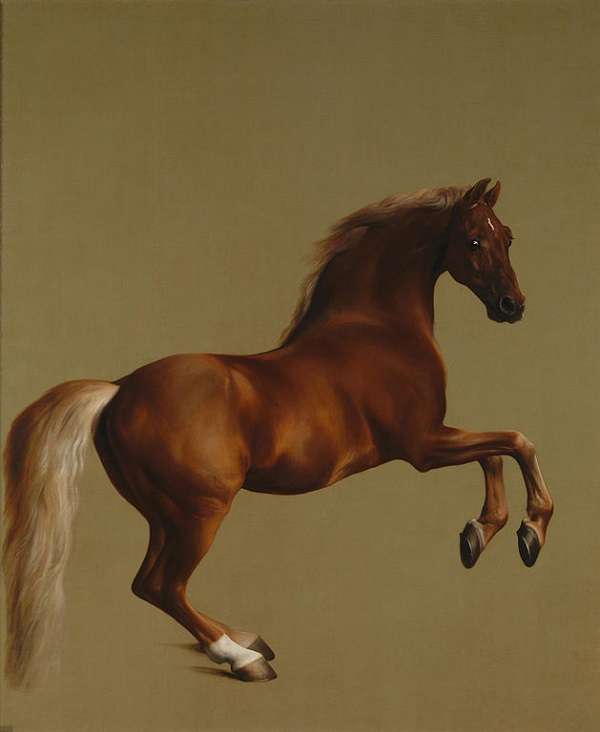

- ホイッスルジャケット ジョージ・スタッブスWhistlejacket George Stubbs

ヴァージナルの前に立つ女 ヨハネス・フェルメール

Young Woman sting at a Virginal Johannes Vermeer

1670-2年ごろ。オランダ。

フェルメールのオリジナリティは、圧倒的な清潔感と描かれた人や物の光を浴びた絶妙な表現。数々の暗喩。考えて描いていたのでしょうか。解説など読むと…たくさんありすぎて。「詰め込みすぎでは」とか思っちゃう。

フェルメールの生きた時代はオランダの絶頂期であり、画家の教養と思索の深さが伺える。画中画は3枚。ここも意味が気になる。引き込まれる。

絵は非日常を描くもの、から印象派の台頭の時代の波によって、17世紀オランダ絵画は一気に一大ジャンルに躍り出、今に至る。「ヴァージナル」とは画面向かって右の楽器、ピアノの前身、小型のハープシコード。向かって右の白壁、青と白のタイル貼りの床、光を浴びたドレスの質感などが見どころ。

バッカスとアリアドネ ティツィアーノ・ヴェチェッリオ

Bacchus and Ariadne Tiziano Vecellio

1520-23年。イタリア。

ギリシア神話の一場面。とても有名。世界の名画の一つ。

怪物「ミノタウロス」を退治せんとクレタ島にやってきたアテナイの王子、テセウス。一目でテセウスに恋したミノスの王女、アリアドネはテセウスに糸巻きを渡し、アリアドネの機転でテセウスはミノタウロスを退治することができた。

2人はともにアテナイを目指すが、アリアドネはアテナイに災いをもたらすとのお告げを受け、やむなく置き去りにする。するとどこからともなく!?バッカスが現れ、2人は結婚し、バッカスがアリアドネに送ったティアラがかんむり座の由来とされている。

ルネサンスの巨匠ティツィアーノの絵の特徴は鮮やかにも華麗な色遣い。後世のルーベンスやレンブラントも大いに影響を受けている。

大水浴図 ポール・セザンヌ

Bathers (Les Grandes Baigneuses) Paul Cézanneabout

1894~1905年ごろ。フランス。

「近代絵画の父」であり、後世のフォービズム・キュービズムの若手画家が影響を受けた後期印象派の大物、セザンヌの代表作の一つ、連作「大水浴図」シリーズのうちの1枚。

風景の中の裸婦が何人もいてポーズをとるのですから、ある意味古典的な画題です。セザンヌの裸婦図は出身地、南フランス、プロヴァンスの強烈な光を感じさせる。

マネの「草上の昼食」があり、セザンヌの「大水浴図」があり、ピカソの「アヴィニヨンの娘たち」に続いていく。わかりやすい。

セザンヌは遠近法を無視したり、1枚の絵の中にいくつもの視点から見たモノを混在させたり、革新的な実験をいくつも行っています。絵も、キレイな色、鮮やかな色、使っていても、クールですね。

アニエールの水浴 ジョルジュ・スーラ

Bathers at Asnières Georges Seurat

1884年。フランス。

ジョルジュ・スーラは31才で死んでしまったので、作品の数はそう多くない。この絵はスーラの最初の大作であり、代表作の一つ。

アニエールはパリ郊外の地名。若い男性のグループがうららかな陽光の中川遊びしたり日向ぼっこしていたりする様子が描かれている。代表作「グランド・ジャット島の日曜日の午後」の舞台も見えている。

人・風景を当時の最新の光学理論や色彩理論の研究に基づき、アトリエで描かれた。ちなみに、点描で描かれているわけではありません。(後に加筆されたした部分には点描ありますが)14枚の下絵スケッチと10枚のデッサンが残っており、現場で写生を続け、アトリエで仕上げる。光と大気もキャンバスの上に満ち満ちている。

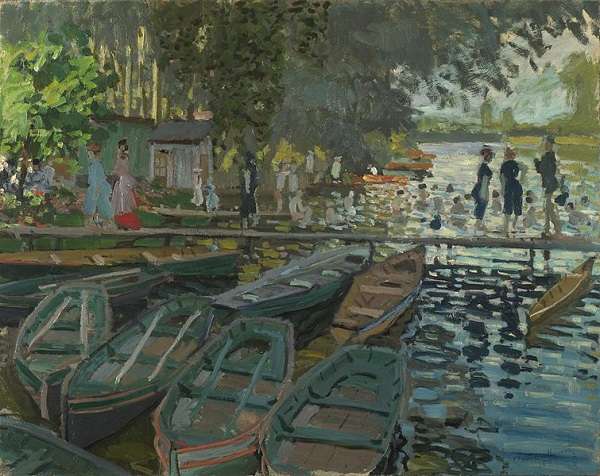

ラ・グルヌイエールの水浴び クロード・モネ

Bathers at La Grenouillère Claude Monet

1869年、フランス。

モネはルノワールとキャンパスを並べてパリ近郊の水上レストランや遊覧ボートがあった人気のリゾートスポット、「ラ・グルヌイエール(カエルのたまり場、の意味)」の絵を描いた。2枚残されていて、もう1枚はアメリカのメトロポリタン美術館にある。ルノワールの絵はスウェーデン国立美術館にある。

ラフなタッチで絵具を置いていく筆触分割という印象派独特な技法は確立されていった。光と色。ゆらゆらゆゆらめく水面。揺れるボート。のどかで美しいこの世界よ…。タッチが多少荒い気がしないでもない。下絵だとも、もっと大きい絵の断片だとも諸説あり。絵が描かれた当時、モネは後に最初の妻となるカミーユと生まれたばかりの息子とともに、ラ・グルヌイエールの近くに住んでいた。

元首レオナルド・ロレダン ジョヴァンニ・ベッリーニ

Doge Leonardo Loredan Giovanni Bellini

1501-2年。イタリア。

こ、この人誰!?この絵描いた人誰?って世界ですよね。女性の肖像画ならルブラン夫人かサージェント。男性なら絶対、ベッリーニしかない!のでは、の品格と気合。

引き込まれるのは、提督の表情。続いて、この絵が描かれた時ロレダン総督は60代前半の男性の顔を巧みにとらえる。そしてまとう現代の写真だってとらえきれない礼服の輝き(帽子は総督がかぶる「コルノ」)。藍のグランデーションをバックになおさらに素晴らしい。一目見た途端、忘れられない。

ベッリーニはルネサンスの巨匠であり、画家一族の華麗な系譜の一人であり、ジョルジョーネとティツィアーノの師匠でもあった。多作で肖像画のほかに宗教画・母子像も有名。この絵は当時最新の技法であった油絵の技法が用いられている。

チャールズ1世騎馬像 アンソニー・ヴァン・ダイク

Equestrian Portrait of Charles I Anthony van Dyck

1637-8年。イギリス。

ヴァン・ダイクのチャールズ1世像といえばルーブル美術館の「英国王チャールズ1世の肖像」がまず浮かぶ。フランスのルイ14世の「余は王なのだ!」との承認欲求バリバリと対比をなす、自然の中にたたずみ、つと視線を画家に向けるイギリスの国王。画家も同じヴァン・ダイク。ルーベンスの弟子です。

この絵も颯爽と馬に乗る姿。…にしては馬の頭があまりにも小さすぎ、身体がいかにも大きすぎ、バランス悪いなあ…。憂い顔ですが、これは思索にふけっていること、すなわち王の叡智を目に見える形で示している。

王室の御用画家だからもちろんなのかもしれないけど、美化して書く。ヴァン・ダイクの絵を見て「イギリス女性は皆美しいと思っていたけど、実際にお会いしてみると全然違う…」とびっくりした、とのエピソードも伝わります。

刺繍枠を前にするポンパドゥール夫人 フランソワ=ユベール・ドルーエ

Madame de Pompadour at her Tambour Frame François-Hubert Drouais

1763-64年。フランス。

ポンパドゥール夫人といえば緑のシルクタフタのドレスを身にまとい、優美なポーズをとりつつ手には知性の象徴、本を手に…のブーシェの絵が真っ先に思い出されますが、こんな絵もあったんだ。一転して落ち着いた雰囲気。夫人は病弱でわずか42才でなくなっており、この絵は早すぎる晩年の姿を伝える。

ドルーエはロココ全盛の時代の王侯貴族御用達の画家でぽーっと上気した滑らかな肌、まとうドレスのレースのやや乾いた質感、リボンの透けて見えそうな薄さとハリを描き分ける技量。

夫人は19才で結婚し、美貌と才智でパリのサロンで名をあげ、ルイ15世の公妾となり、政治の世界にも積極的に介入。絵の中の椅子に立っている小さな犬は、彼女の王への忠誠を表している。

モワテシエ夫人 ジャン・オーギュスト・ドミニク・アングル

Madame Moitessier Jean-Auguste-Dominique Ingres

1856年。フランス。

21才で銀行家かつ大商人に見染められて玉の輿に乗ったモワテシエ夫人。アングルは実は肖像画が好きでない。が依頼はひっきりなし。いったんは断ったものの、夫人の美しさに打たれ描き上げた。そしてこの絵とメトロポリタン美術館の「ドブロイ公爵夫人」は双璧。どちらも素材・モデルの美しさと、ドレスの美しさに目を見張るのです。

そして上のポンパドゥール夫人はロココ。アングル描くところのモワテシエ夫人は新古典主義。いずれも時代の潮流の中にあって、100年の時を経て表現が変わっていく様子がわかりやすい。

アングルはもう1枚、モワテシエ夫人を描いており、黒いドレスを着た立ち姿はワシントンのナショナルギャラリーで見ることができる。

アンドリュース夫妻 トマス・ゲインズバラ

Mr and Mrs Andrews Thomas Gainsborough

1750年。イギリス。

有名な絵。パッと見、新婚まもない若い貴族夫妻より、拡がるイギリスの田舎の風景に目が行ってしまう。新鮮なんですよね。ゲインズバラは肖像画はお金のために描き、自分の本領は風景にあるとしていた。

そしてこの絵の風景は、依頼主のロバート・アンドリューズが統治するサドバリー近郊オーベリーの広大な領地を描き、若き領主の威厳を裏打ちするにふさわしい。そして新妻フランシスのドレスもいいな~。大礼服みたいに大仰じゃなくて、シンプルで可愛い。今では彼の最も有名な作品の一つですが、評価が上がったのは20世紀になってから。

ロバートは妻フランシスと22才と16才で結婚。この絵が描かれたのは結婚2年め。2人は9人の子どもに恵まれ、1780年、フランシスは48才、ロバートは1806年に80才で世を去りました。

サムソンとデリラ ピーテル・パウル・ルーベンス

Samson and Delilah Peter Paul Rubensabout

1609-10年。オランダ。

旧約聖書の物語。良く言えば豪胆、悪く言うと腕力にものを言わせ、人々に恐れられたサムソンとデリラは恋仲になる。敵はデリラにささやく。「サムソンの力の秘密を教えてくれたら私たち全員が銀1,100枚を差し上げましょう…。」

デリラはサムソンの秘密が髪にあることを聞き出し、サムソンが眠っている間に敵はサムソンの髪を切る。力を失ったサムソンは両目をえぐられ、穀物をひかされせた。再び髪が伸びると神殿の柱を引き抜いて自分の命もろとも復讐を果たす…。

緊迫の画面。眠るサムソン。忍び寄る人々。近づけられるロウソク。サムソンの髪にあてられるハサミ。浮かびあがるデリラの横顔…。

バロック期の大御所中の大御所、ルーベンスのオランダ時代の作品。

海港 シバの女王の上陸 クロード・ロラン

Seaport with the Embarkation of the Queen of Sheba Claude Lorrain

1648年。イタリア。

ソロモンとシバの女王は旧約聖書のお話。知恵と叡智で聞こえたエルサレムのソロモンをアラビア半島の砂漠の国、シバの女王が訪ねる。賢い君主、栄える国ぶりに感服した女王はソロモンに数々の貴重な金銀財宝香料を献上した。とのエピソードをもとに描かれたのがロランのこの絵。

精緻で端正でかつ抒情性のある画風。お話の時代は紀元前10世紀。もっともソロモンについてもシバの国についても今なお謎は多い。そしてロランの豊かな想像力の翼によって我々は伝説の世界の目の当たりにしている。港のひそやかな、静寂な空気さえ、感じることができる。

ロランは存命中も死後も絶大な人気と名声を博し、ただ生涯と人柄についてはあまり知られていないのです。記録があまり残っておらず、系統だって調べたり、書かれたものが少ない。

自画像 レンブラント・ハルメンソーン・ファン・レイン

Self Portrait at the Age of 34 Rembrandt Harmenszoon van Rijn Rembrandt

1641年。オランダ。

歴史画、風景画、肖像画に光と影のそれまでの絵になかったドラマティックな画面を創造したがゆえに、今なお膨大な作品群は語り継がれていく。この絵はレンブラントの数多い自家像の一つ。あらら、自分大好きなのかしら、とか思っちゃうけど、画家にとっては構図・ポーズの研究、練習のための画材。ナショナルギャラリーの自画像は34才の時のものです。

画家としての名声は極まり、気力炸裂、男盛りですね。自信に満ちた表情やたたずまい。まとう衣装も全盛の人にふさわしい。

レンブラントはふり幅の大きな人で、浪費や完璧主義のあまり依頼主のオーダーに耳を貸さない、妻に先立たれ、乳母に入った未亡人に手を付け…と輝かしい作品群とは裏腹に、晩年は支離滅裂だった。の時の自画像も、深みと奥行きが加わって、評価はこれまた高い。

ひまわり フィンセント・ファン・ゴッホ

Sunflowers Vincent van Gogh

1888年。フランス。

さてさて、ゴッホの「ひまわり」。説明無用かも。花瓶に挿されたひまわりの絵の連作は1888-9年に集中して描かれ、

- 1枚は消失。(日本の実業家が所有していたが太平洋戦争時、芦屋が空襲を受け、燃えてしまった)

残る6枚は

- ミュンヘンのノイエ・ピナコテーク

- 東京西新宿の東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館

- アムステルダムのファン・ゴッホ美術館

- フィラデルフィアのフィラデルフィア美術館

- ロンドンナショナルギャラリー

- アメリカの個人蔵

ナショナルギャラリーの「ひまわり」はバックも黄色、ひまわりの黄色、とイエローベースが一番強い。青みがかった黄色といいますか、黄金色に近い黄色といいますか。

三賢王の礼拝 ヤン・ホッサールト

The Adoration of the Kings Jan Gossaert (Jean Gossart)

1510~15年。オランダ。

タテ180cmあまり、横161cmあまり。大きい。中央に青い衣のマリア様とマリア様の膝には幼子イエスさま。聖者生誕を知り、長老王ガスパール、青年王メルキオール、黒人王バルタザール(ヨーロッパ、アジア、アフリカの象徴)が黄金と乳香と没薬を捧げる聖書ではキリストの最後や受難に並び、とてもポピュラーな画題。色の饗宴に見とれてしまう。王と周りの人々。空から舞い降りる天使たち、飛び交う鳩、遠くから礼拝の様子を見つめる人々。

もともとはブリュッセル近郊の修道院の礼拝堂の祭壇画。 ホッサールトは、15世紀前半のルネサンス時代のフランドルの画家。重厚なタッチと豊かな表現でかずかずの宗教画を描いた宮廷画家。

大使たち ハンス・ホルバイン

The Ambassadors Hans Holbein the Younger

1533年。イギリス。

ホルバインはドイツ人ですが、イギリスに渡り、宮廷画家として名をなした。ヴァン・ダイクと同じ。しかしホルバインは花嫁候補の容姿を実物とかけ離れて描き、王の逆鱗に触れてイギリス国外に追放されてしまった。

「大使たち」は代表作の一つ。堂々たる重厚なタッチ。上流階級の若き男性が二人。そして床に歪んだドクロがあり、壁にかかったこの絵の脇を通り過ぎ、振り返るとちゃんとドクロに見える。(トロンプ=ルイユ。だまし絵) 小道具の一つ一つに意味があり(楽譜はカソリックと英国教会の融合を示し、壊れた楽器は両者の対立を示す、など)密度の濃い絵。

左がフランス大使ジャン・ド・ダントヴィユ(29才)、右はラヴール司教のジョルジュ・ド・セルヴ(25歳)。…昔の人は老けている…。

アルノルフィーニ夫妻像 ヤン・ファン・エイク

The Arnolfini Portrait Jan van Eyck

1434年。オランダ。

美術史家エルンスト・ゴンブリッチは

イタリアのルネサンスにおけるドナテッロやマサッチオの作品と同じように、新たな境地を開いた革命的といえる作品である。魔法のように現実の室内がパネルに再現されている。事物をありのままにとらえることが出来る、完璧な観察眼を持った史上最初の芸術家である。

としている。べた褒め、絶賛。

用いられた画法も技法も構成もずば抜けており、革新的・先鋭であり、美術作品としての格の高さとスケールを兼ね備えた、西洋美術史では絶対に落とせない作品。

長くオランダにあり、相続人がスペインに移り住み、死後スペイン王フェリペ2世が所有。スペイン独立戦争のどさくさに紛れてイギリス人将校が自国に持ち帰り、1842年、ナショナルギャラリーが購入。

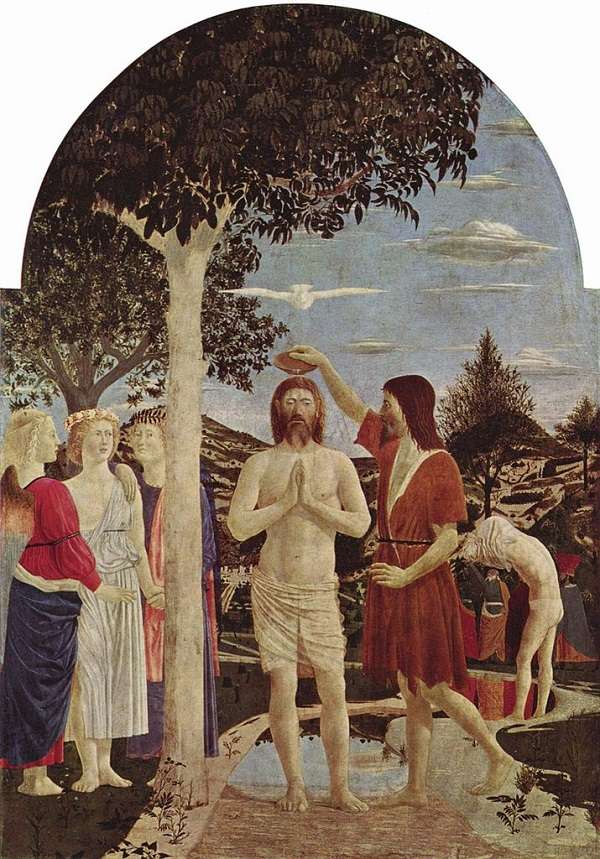

キリストの洗礼 ピエロ・デラ・フランチェスカ

The Baptism of Christ Piero della Francescaafter

1437年以降。イタリア。

ピエロ・デラ・フランチェスカはルネサンス初期の画家。「キリストの洗礼」は代表作です。トーンが明るく、表現はクール。の評価があがり、大家の一人に数えられるようになったのは20世紀に入ってから。

活躍の場が主にフィレンツェより生まれ故郷のトスカーナであったこと。大工房を構えて弟子を従え、絵の大量生産にせっせと励む…タイプではなかったことから、残された作品は少ない。そして幾何学の先生でもあるのですね。本を何冊も描いている。

キリストに洗礼を授ける洗礼者ヨハネ。すると天が開け、精霊が舞い降り、「わがいとし子よ」の声が響きわたった。とされています。イエスの頭上の鳩は精霊のシンボル。

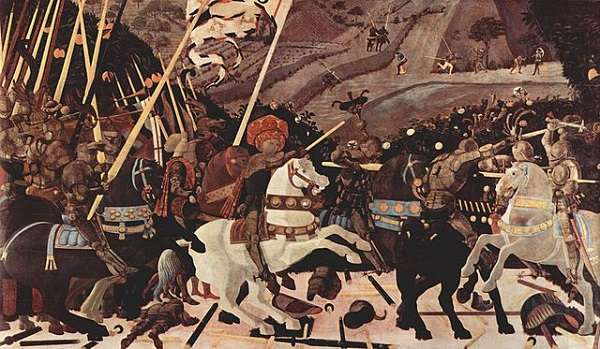

サン・ロマーノの戦い パオロ・ウッチェロ

The Battle of San Romano Paolo Uccelloprobably

1438~40年。イタリア。

中央、白馬にまたがる真ん中の赤いターバンの男性はニッコロ・ダ・トレンティーノ。ルネッサンス時代の傭兵隊長。自ら兵を従え、時の君主に雇われ、戦う。ダニエル・クレイグに似てる!かっこいい~。

フィレンツェ軍とシエナ軍の激突(1432年)がサン・ロマーノの戦い。メディチ家が長く所有した実は3枚組で、19世紀に2枚が売りにだされ、1枚はルーブル美術館が、もう1枚はナショナルギャラリーの初代館長、チャールズ・ロック・イーストレイク卿が手に入れた。3枚目はフィレンツェのウフィツィ美術館。

目を奪われてしまうのは色彩のきらびやかさ。画面の華麗さ。

キリストの埋葬 ミケランジェロ・ブオナローティ

The Entombment (or Christ being carried to his Tomb) Michelangelo di Lodovico Buonarroti

1500~1年頃。イタリア。

ルネサンスのマルチな天才。彫刻に絵に建設にと今も圧倒的なオーラを保ち続けるミケランジェロ。

ミエランジェロと言えば男性のムキムキの肉体表現がまず思い浮かぶ~。システィーナ礼拝堂の天井画だって、胴体の太さたるや、「…イタリア人ってみんなこんなに大きいのかしら」とつい二度見しちゃうものなあ。

この絵はご覧のとおり、未完成。キリストさまは十字架から降ろされ引かれていく。キリストさまの後ろが遺体を引き取ると申し出たアリマタヤのヨセフ。赤い服を着ているのが聖ヨハネ、左にひざまづくマグダラのマリア。後ろ向きはパリサイ派のニコデモ、右端は大ヤコブの母サロメ。右下には聖母マリアが描かれるはずでしたが、空白のまま。

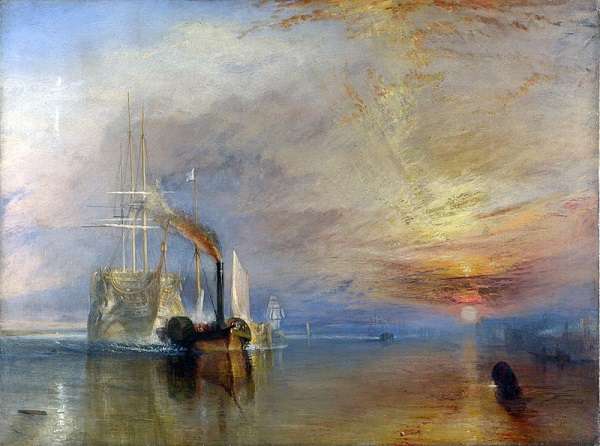

解体されるために最後の停泊地に曳かれてゆく戦艦テメレール号 ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー

The Fighting Temeraire Joseph Mallord William Turner

1839年。イギリス。

ターナーはイギリスの有名な風景画家。「解体されるために最後の停泊地に曳かれてゆく戦艦テメレール号」は代表作の一つです。

イギリス史のハイライトの一つ、トラファルガーの闘いで隻眼・隻腕のネルソン提督とともに戦った栄光の帆船、テレメール号。しかし時代は帆船から蒸気船へ。ついに木材に解体されるため夕陽を浴び、テムズ川を曳かれていく…。

と描かれた絵にドラマがあり、しかもあるあるがいっぱいで、実際の解体時、マストはもうなかった。色も白じゃない、危ないから黄昏時に大型船は曳かない、全て「一つの時代の終わりを告げる象徴」を印象づける、ターナーのストーリーづけ。

そしてターナーはどちらかというと過ぎ去った古い時代を懐かしむというより、新時代の幕開けをより伝えたいスタンスだったとも。

イギリス人には圧倒的な知名度と人気のある絵です。

乾草の車 ジョン・コンスタブル

The Hay Wain John Constable

1821年。イギリス。

ジョン・コンスタブルはイギリスを代表する風景画家の一人。「乾草の車」はコンスタブルの代表作であり、イギリスの、いえ世界の風景画の代表作の一つでもある。

イギリス、風景画家と言えばターナーが有名ですね。ターナーはドラマティック。当時風景画は決して日のあたるジャンルではなかった。そしてコンスタブルはあくまでも自分の身の周り、地元サフォークの平凡な風景を抒情性豊かに描き続けた。なので最初に認められたのは、パリなのもむべなるかな。この絵、「乾草の車」は大絶賛を浴びた。

48才。遅咲きですね。売れる売れない、認める認められないを超えて、ただひたすら描いて描いて描き続けた。好きだったんだろうなぁ。そしてコンスタブルの愛した、コンスタブルのフィルターを通したイギリスの田舎の風景は語り継がれていく。

カーネーションの聖母 ラファエロ・サンティ

The Madonna of the Pinks ('La Madonna dei Garofani') Raffaello Santi

1506~7年頃。イタリア。

ラファエロはルネッサンスの巨匠の一人、明るく平明で穏やかな。「カーネーション」はイエス・キリストの受難を象徴する花であり、ラファエロの他にもダ・ヴィンチにもアルブレヒト・デューラーにも同名の作品がある。

そしてロンドンのナショナルギャラリーの「カーネーションの聖母」は、ナショナルギャラリーは絶対認めないものの、来歴その他から「贋作じゃないのか…」の噂もあるのですが。

しかし、聖母子像です。みどり子を膝に微笑む母となったばかりの少女の蒸気した頬と初々しさと恥じらい。自然と湧き上がる我が子への無償の愛。マリアさまとキリストさま、私は拝ませていただきます。と雑なまとめ、すいません。

サン・ヴィダルの石工工房 カナレット

The Stonemason's Yard Canalett

1725年頃。イタリア。

「サン・ヴィダルの石工工房」は、カナレットの代表作。最も優れた作品の1つと考えられています。 ヴェネツィアのサン・ヴィダルの石工工房から少し引いた視点から向かいのサンタ・マリア・デッラ・カリタ教会と手前の運河を臨む。サン・マリア・デッラ・カリタ教会の高い塔、鐘楼は絵が描かれた後、1744年に倒壊し、今はない。

石工工房は近くの教会の修理のために一時的にあったものなので、この絵は観光客相手の土産物ではなくて、ヴェネツィアのパトロンの依頼で描かれたとみるのが固い。

カナレットは18世紀のイギリスでは絶大な人気を誇り、イギリスに三顧の礼を持って迎えられ、イギリスのシャープでクリアな風景画も数多く残されています。

エマオの晩餐 ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ

The Supper at Emmaus Michelangelo Merisi da Caravaggio

1601年。イタリア。

カラヴァッジオの絵だからアクがある。陰影が強くドラマティックである。

「エマオの晩餐」は新約聖書のお話。キリストさまが十字架にかけられた3日後、復活した、お姿を現されたのがエルサレム近郊の「エマオ」。

キリストさまのお弟子さんが2人、キリストさまの磔のあったエルサレムからエマオまでの道を歩いていて、道連れが1人加わった。キリストさまなのに弟子は気づかない。一緒に食事をすることになり、感謝をささげ、パンを裂いたまさにその時!弟子はキリストさまが目の前にいらっしゃることに気づく。

両腕を広げたややオーバーアクションな仕草、椅子の肘をつかんで固まる仕草が弟子たちの驚愕を現す。そして再び、キリストさまは姿を消した。

鏡のヴィーナス ディエゴ・ベラスケス

The Toilet of Venus ('The Rokeby Venus') Diego Velázquez

1647~51年。ベラスケスがイタリア滞在中に描いたとされている。

スペインの巨匠ベラスケスの作品であること。そして裸婦像である。ベラスケスの裸婦像で現存しているのはこの1点のみ。スペインではカトリックの禁制がきびしく、たとえベラスケスであろうとも、一糸まとわぬ女性を描くことは許されなかった。もっとも、この絵を長く所有していたのはスペインの貴族だったと言いますから。ダメと言われても、やっぱり欲しいんですね☆

ビーナスは我が子のキューピットに鏡を持たせ、己を見つめる。そして鏡を使い、ビーナスの後ろ姿を顔を一緒に見せる。ビーナスの白くすべらかな肌ときゃしゃな背中からお尻・ふともも、ふくらはぎに続くラインに見とれてしまいますね~。

岩窟の聖母 レオナルド・ダ・ヴィンチ

The Virgin of the Rocks Leonardo da Vinci

1495~1508年。イタリア。

レオナルド・ダ・ヴィンチですから。描かれているのは、聖母マリア、キリスト、洗礼者ヨハネと天使。

ルーブルにも同じくダヴィンチの描いた「岩窟の聖母」はあって、ロンドンの「岩窟の聖母」はトーンが暗い。そして素描なら大英博物館にもあるけど、ダ・ヴィンチの絵は!ロンドンにはこの1枚きり!ロンドンに行ったからには見て帰らなければ損!

2人の幼い聖者の貫禄・風格の表情と2人を見つける天使の艶なるまなざし。優しく差が子に手を添え視線を落とすマリアさま。岩窟と隙間から見える異世界の風景。

ナショナル・ギャラリーにはもう1枚、ダ・ヴィンチの絵があります。素描。 「聖アンナと聖母子と幼児聖ヨハネ」 。

ウィルトンの二連祭壇画またはウィルトン・ディプティク The Wilton Diptych

1395~9年。イギリスかフランス。

まずきらびやかさに見とれてしまう。向かって左、散りばめられた金箔をバックに洗礼者ヨハネ・エドワード懺悔王・エドマンド殉教王。膝まづくリチャード2世。向かって右が深い藍色の衣装をまとった聖母マリアと11人の天使。天使の羽には白~藍のグランデーション。みどりごイエスさまは黄金の布に下半身をくるまれ、聖母子の後ろにはオーブが輝き、天使たちは花の冠。聖母子と天使の足元にも花が描かれている。

けっこう小さいのです。2枚組で各47.5cm×29.2cm。ちょうつがいでつながれていて2つ折りにして持ち運びできる。モバイル祭壇画。

ペンシルベニア州ウィルシャーのウィルトン・ハウス(Wilton House)から来たので、ウィルトン・ディプティクと呼ばれている。麗しい。

ヴィーナスとマルス サンドロ・ボッティチェッリ

Venus and Mars Sandro Botticelli

1762年。イタリア。

ボッティチェッリはメディチ家に愛されたルネッサンスの大物。甘やかに華やか。雅やかに明るくて。

戦争の神マルスは丸腰で眠っている。ヴィーナスは目をあけている。愛は戦争を征服する、または愛はすべてを征服する、がテーマ。

2人のまわりで、やんちゃであどけない4人(4匹というべきか)。かぶとをかぶったり、ほら貝をマルスの耳元で吹いたりしているのはサテュロス。半人半獣の自然の精霊。

ビーナスのモデルはボッティチェリの時代の伝説の美女、シモネッタ・ヴェスプッチと言われています。「ヴィーナスの誕生」も、シモネッタがモデル。言われてみれば、似ている!マルスのモデルはおそらくはジュリアーノ・デ・メディチ。シモネッタは結核で、ジュリアーノは暗殺により、二人とも若くして世を去っています。

ホイッスルジャケット ジョージ・スタッブス

Whistlejacket George Stubbs

1762年頃。イギリス。

顧客の侯爵サマ、イギリスの首相も務めたロッキンガム侯チャールズ・ワトソン=ウェントワースの愛馬、ホイッスルジャケットを描いた絵。馬主が馬を愛することこの上ないこと、想像がつきます。動物には裏がなく、感情表現がストレート。勇壮な走り。飼い主には絶対服従…。

スタッブスは一時画家の弟子となりますが、すぐ師匠の元を離れ、馬の解剖学も学び、外遊し、馬を描かせたら当時右に出る者はいない。馬主である貴族の信頼ことのほか厚く、この絵は愛馬の全身像、単身像ですが、集団の馬の絵とか、草原を走る馬の絵とか、都会よりも田舎を愛し、田園生活を楽しむ貴族の人々からの絵の注文は絶えることなく、功成り名遂げた画家人生でした。